di Ilaria Guidantoni

Abbiamo incontrato questo disegnatore, un narratore attraverso le immagini, alla libreria L’Argonauta libri per viaggiare di Roma qualche tempo fa in occasione della presentazione del suo libro Finestre sul mondo. 50 scrittori, 50 vedute […] e abbiamo deciso di addentrarci in questo mondo di linee e segni, di un grande osservatore.

Come nasce la sua passione per il disegno e quando ha avuto origine? C’è stata un’immagine che ha segnato una svolta?

«Il disegno in realtà è nato con me, o io con lui; nel senso che in famiglia, per via del mestiere di mio padre, ma anche perché mia nonna (da parte materna) era un’artista nascosta — e che a insaputa quasi di tutti dipingeva, faceva intricati e bellissimi arazzi, suonava — il disegno era un linguaggio molto presente, quasi complementare. Non ci sono state quindi vere e proprie svolte, o scoperte. Forse potrei dire di averlo riscoperto un paio di volte: quando avevo 16-18 anni — a quel punto erano parecchi anni che avevo smesso di disegnare e tutt’a un tratto scoprii che mi veniva bene, che mi piaceva. E poi una volta arrivato a New York, a 26 anni — lì mi accorsi che potevo usare il disegno per comprendere (e, forse, raccontare) il meraviglioso mondo in cui ero andato a capitare.»

Quando ha cominciato a dedicarsi in modo serio e poi esclusivo al disegno?

«Appunto, come dicevo sopra, a New York. Mentre ero ancora in Italia, e studiavo architettura, pensavo che il disegno mi sarebbe poi servito semplicemente per poter svolgere il mestiere di architetto. E così è stato: quando ho lavorato nello studio di Richard Meier, a New York, ogni progetto, prima di essere trasferito sui programmi di cad, veniva disegnato a mano, dalle scale al 1.000 fino ai dettagli 1:1. E la mano, come si suol dire, m’è tornata molto utile in quegli anni. Anzi, forse è proprio lì che l’ho addestrata a curarsi delle linee come fossero delle sottilissime e filamentose parole, ognuna importante come le altre e nessuna che predominasse urlando sopra alle altre.»

Come nasce la scelta dei soggetti da ritrarre? È cambiata nel tempo e pensa di cimentarsi in altri ambiti di argomento?

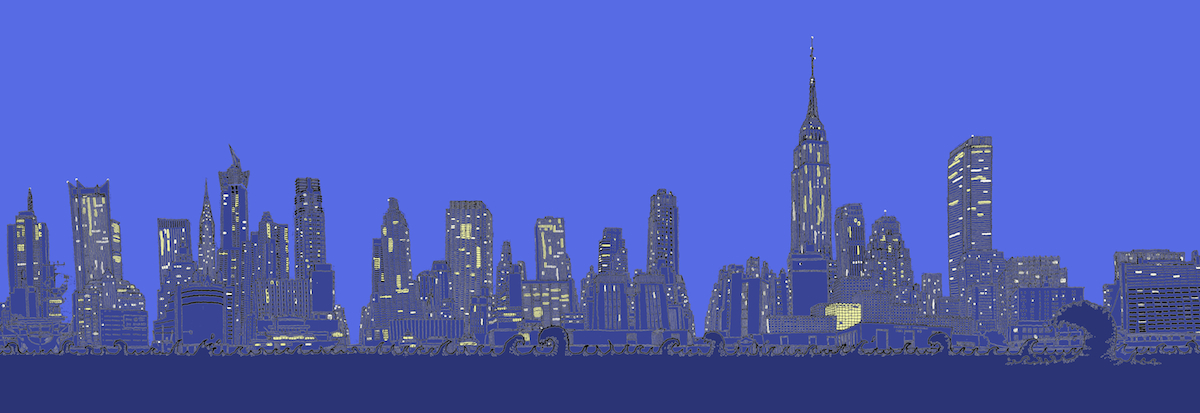

«Mi auguro proprio che mi arrivino altri stimoli o idee in modo da poter variare i miei soggetti o, forse più accuratamente, le mie ossessioni. La scelta è di solito, o almeno finora, una diretta conseguenza di una curiosità, o ossessione appunto. Dapprima fu la città, e nello specifico New York.»

Cosa c’era di quel luogo che tanto l’affascinava?

«Perché me ne ero infatuato tanto? Era in me, solo in me, che dovevo cercare la causa dell’infatuazione? O c’era forse un qualche segreto che avrei potuto scovare disegnandola? Nel cercarne la chiave di lettura, di interpretazione, e una risposta alle domande sopra, ho iniziato a disegnarla da tutti i possibili punti di vista (le lunghe viste disegnate su rotoli), e poi sono entrato nelle finestre dei suoi abitanti per guardarla da lì, e così via.»

Qual è il suo modo di procedere e quali le tappe del suo lavoro? Procede sempre nello stesso modo?

«Dopo parecchi anni credo di poter dire che il mio metodo è sostanzialmente analitico e molto poco, forse troppo poco, istintivo. Se trovo un soggetto che mi interessa, lo studio tramite fotografie e tutto il materiale che può servirmi. “Studiare” per me alla fine non vuol dire altro che far passare del tempo e osservare, non disegnare. Il disegno “arriva” poi, quando so che è il momento giusto, che ho abbastanza informazioni per cercare di sintetizzare quello che ho visto, fotografato o studiato. So che se iniziassi troppo presto finirei per disegnare e quindi descrivere cose che non ho capito, che non ho fatto il più possibile mie. Il disegno al tratto è, purtroppo, un modo di trasferire interpretazione e sintesi; idee e analisi; come in un progetto architettonico, le linee sono dei messaggi chiari, che è meglio non siano fraintesi.»

Cosa l’affascina della visione en plein air e che cosa invece dell’esterno visto da un interno?

«La visione en plein air sostanzialmente mi spaventa. Non sono un disegnatore “performativo”, cioè che si sente a suo agio a schizzare o disegnare con intorno altre persone. Ho bisogno di accumulare informazioni, appunto, prima di poter iniziare. Dall’interno, se dall’interno intendiamo un luogo fisico, una finestra, l’unica differenza è che è più facile raccogliere le informazioni necessarie per poi poter lavorare. Nessuno mi guarda. Se per interno intendiamo metaforicamente la mia mente, allora lì sono molto più a mio agio, coi miei tempi, le mie lentezze, le mie improvvise accelerazioni (inaspettate e rare, ma accadono), e le attese.»

In che rapporto stanno per lei non solo nel risultato artistico l’emozione di quello che vede e il gusto per il dettaglio quasi miniaturistico?

«È una domanda molto complessa. Innanzitutto perché ci sono quelle due parole, “risultato artistico”, che per me sono un mistero e richiederebbero solo loro dieci pagine. Io vedo nel mio lavoro soprattutto quantità di informazioni da trasmettere. L’ineffabile e inquieto equilibrio tra ciò che si vuole raccontare e il numero di linee usate per farlo (questione che credo sia simile per chi scrive) è per me il nodo cruciale. Mi emoziono quando scopro che disegnando quello prima che stavo solo guardando, senza in realtà vedere, mi si apre un mondo che mi sarebbe sfuggito se non mi fossi soffermato sui dettagli. Il gusto per il dettaglio non è mai fine a se stesso, è per trovare il rapporto tra il tutto e le parti.»

E il colore, cosa aggiunge e cosa toglie a suo parere?

«Riconosco che il colore, per chi lo sa usare, dev’essere una grande soddisfazione. A me crea ansia. Non sono bravo, non lo vedo bene, lo uso male, impropriamente. In più sento che mi distrae, o credo che distragga, dalla fatica delle decisioni fatte per includere oppure omettere un dettaglio, o togliere una linea di troppo. Alle volte riconosco che migliora l’impatto di un disegno, perché il disegno al tratto richiede un diverso tipo di impegno da parte dell’osservatore. Ma alla fine mi piacciono entrambi, e mi sento più libero, meno costretto — ovviamente — quando uso del colore. E allora mi dico che dovrei usarlo di più.»

Quando guarda, osserva, poi disegna, infine contempla il disegno mentalmente racconta una storia o vede delle storie, vite, fantasie che animano? Non ha mai pensato di scriverle?

«Ci penso sempre. Forse in fondo le sto memorizzando, o sto memorizzando qualcosa su queste avventure fatte di osservazione priva di parole, per ora, per poi scrivere. Nel caso delle finestre, mi era stato chiesto inizialmente dalla casa editrice di scrivere delle tante finestre disegnate per il libro su New York (uscito nel 2009 con Simon & Schuster), ma mi resi conto poi che i racconti o i commenti dei “proprietari” delle varie viste dalle finestre aggiungevano tutto ciò che le mie linee non potevano dire. Che senza di loro i disegni non erano completi. Dei miei scritti, invece, non avrebbero aggiunto molto, sarebbero forse stati noiosi e autoreferenziali — il rischio più grande che si possa correre.»

Per ritrarre qualcosa le deve piacere o può semplicemente incuriosirla?

«Direi entrambe le cose. Se qualcosa mi piace, però, spesso temo di poterla rovinare disegnandola. Sento più responsabilità, per così dire. Era così per le viste dalle finestre di New York: scegliemmo quelle che raccontavano qualcosa di interessante, nuovo, diverso sulla città, e non viste “già viste”, quelle fotogeniche o più banalmente belle. Il disegno al tratto è in grado di raccontare storie fatte di linee scelte una per una, la fotografia per esempio è meglio attrezzata per rendere il bello con più sicurezza.»

Sta lavorando a qualche altro progetto o almeno idea?

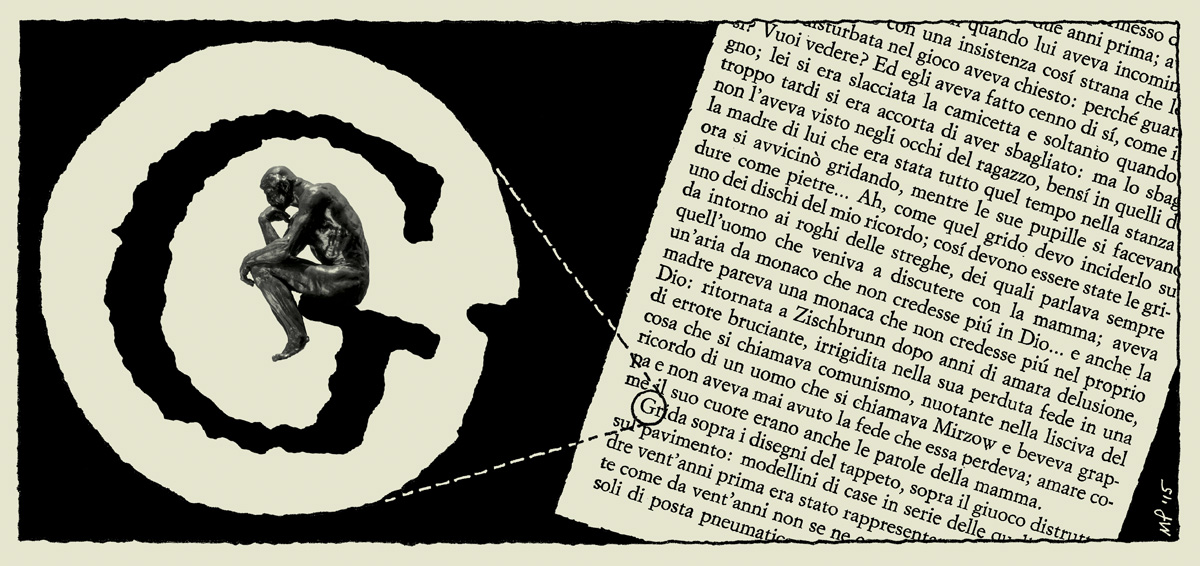

«Dopo l’indicibile sfida della Divina Commedia (l’intera cosmologia in un unico disegno per una nuova edizione della D.C. che sarà pubblicata nel 2016 dalla Loescher), conclusasi non molto tempo fa, mi sto cimentando con un altro bel problema, soprattutto per un architetto: Le città invisibili di Calvino. È una commissione di una casa editrice brasiliana che ha scelto otto città che sto laboriosamente e timorosamente cercando di disegnare. Ma siamo ancora ben lontani. Prosegue invece e continua a produrre risultati sempre più sorprendenti il mio Laboratorio di Architettura Letteraria (www.lablitarch.com).»

Clicca qui per leggere l’intervista direttamente dal sito Saltinaria:

http://www.saltinaria.it/interviste/interviste-arte/matteo-pericoli-quando-il-disegno-narra-intervista-cultura.html