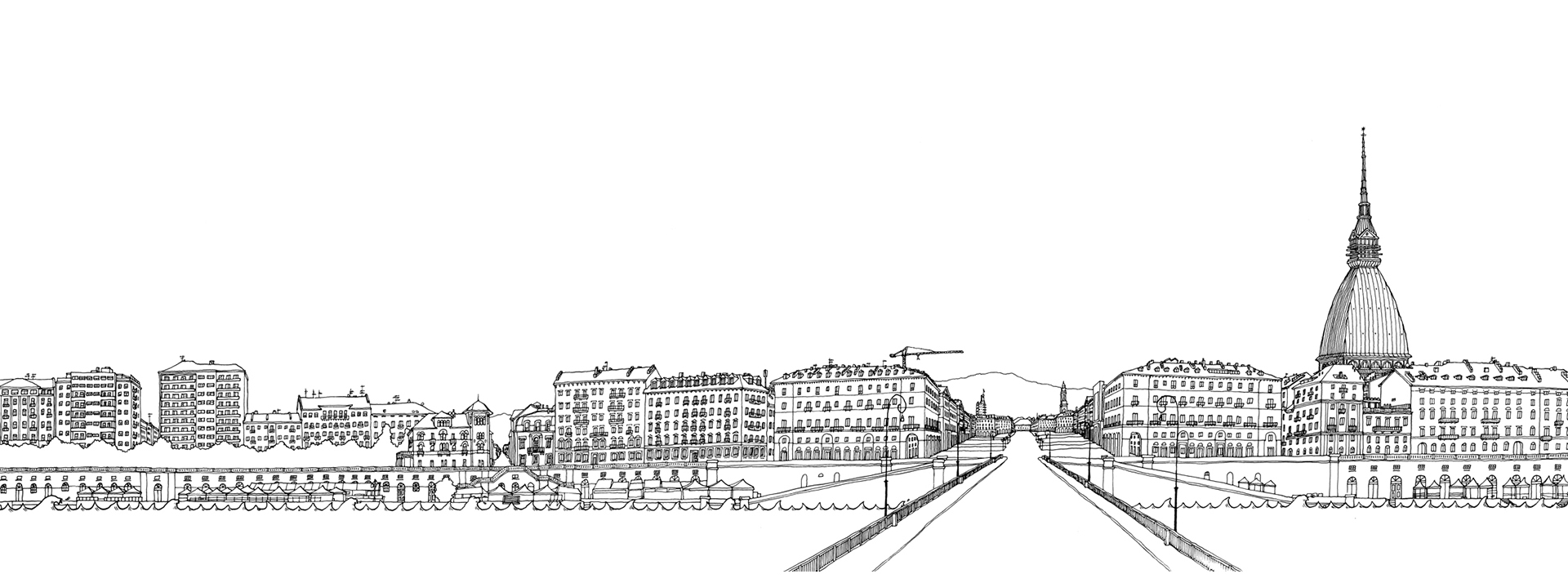

Turin Unfurled (detail)

Fu nel 1998, mentre guardavo Manhattan da un battello che la circumnavigava, che mi venne l’idea di “disegnare tutto”. Erano ormai tre anni che mi ero trasferito a New York e, più o meno consapevolmente, era da altrettanto tempo che andavo cercando quella chiave di lettura che in qualche modo mi aiutasse a impadronirmi della città dove vivevo e della quale ero chiaramente infatuato. Tornai così a casa, presi della carta da schizzo e iniziai, quasi per gioco, un’avventura che mi portò a disegnare su due rotoli di quasi dodici metri ciascuno tutto ciò che si vede di Manhattan dai fiumi che la circondano.

Da allora, quell’idea e quell’avventura mi hanno portato a ritrarre il profilo di Manhattan com’è vista dal suo centro vuoto (Central Park), la riva nord e quella sud di Londra vista dal Tamigi, e ora Torino, la città dove vivo da qualche anno con la mia famiglia, vista dal Po.

E porto sempre con me, insieme a quell’idea originaria apparentemente tanto chiara e intuitiva quanto vaga, “disegnare tutto”, una domanda la cui risposta si fa in realtà sempre meno chiara: cos’è quel tutto?

Il disegno al tratto, cioè quello fatto di linee il più possibile chiare, non schizzate o affrettate per intendersi, è un tipo di rappresentazione le cui decisioni – sostanzialmente quali linee fare – si basano su un filtro che elimina ciò che non serve. Un filtro che sceglie ciò che finirà per aiutare la narrazione invece di confonderla. È un po’ come il nostro cervello che, per difendersi dalla cacofonia e dal bombardamento della realtà (quella “vera” che raramente percepiamo), lavora per proporci un’immagine il più possibile lineare e comprensibile di continuità, di chiarezza, di narrazione. Si finisce, sintetizzandola, per idealizzare la realtà e ridurla, nel caso di questi disegni, a delle strisce di carta dove quel tutto di cui sopra è lì, raccontato, si spera, in modo chiaro e comprensibile e con il minimo numero di linee necessarie.

Per riuscire a ricostruire il disegno di Torino ho scattato più di 400 foto e camminato, dal Ponte Isabella a Corso San Maurizio, tra i vari avanti, indietro e su e giù per la collina alla ricerca delle prospettive più chiare, tra i dodici e i quindici chilometri. Tutto ciò tra febbraio e giugno di quest’anno. Non sembreranno forse dei grandi numeri, soprattutto rispetto, per esempio, ai quasi cento chilometri camminati e le più di seimila foto scattate per il progetto di Londra al quale ho lavorato per due anni. Ma, date le ovvie proporzioni, sono invece indicativi del fatto che l’unico modo con cui percepiamo una città è attraverso frammenti difficilmente ricomponibili se non con delle invenzioni, prospettiche o di scala, nel mio caso, o narrative in altri.

Tra la città vera (quella che realmente c’è) e la nostra città (quella che percepiamo o che raccontiamo) si nasconde un fertile e invisibile spazio infinito dove raccogliere tutte quelle storie, racconti, sogni e progetti senza i quali le città, organismi viventi a sé stanti, finiscono nel tempo per spegnersi e morire.