La Stampa Torino, March 20, 2023

The artist is among the contributors to the Hypercritic Poethon at Scuola Holden

The artist is among the contributors to the Hypercritic Poethon at Scuola Holden

by Diego Molino

“Turin is unknowingly beautiful. It doesn’t know it is, but that is its strength.” That is how Matteo Pericoli, architect, designer, teacher and author, defines the city. He will be among the guests participating in the Hypercritic Poethon poetry marathon for a week, from tomorrow to March 27 (there will also be Margherita Oggero, Enrica Baricco, Serena Dandini, Igiaba Scego, Martino Gozzi, Ilaria Gaspari, Maurizio Gancitano, gipeto, Guido Catalano, Andrea Tarabbia, Alessandro Burbank, Yoko Yamada, Sara Benedetti, Andrea Tomaselli, Daniele De Cicco, Giorgia Cerruti, Silvia Cannarsa, Luca Gamberini, Emiliano Poddi). A journey that will draw inspiration from the places where the poems by different authors will be read: museums, gardens, case di ringhiera and old streetcars, thanks to the collaboration with Gtt and Associazione Torinese Tram Storici. All events are admission free subject to availability, so reservations are recommended on Eventbrite in the section dedicated to the event. Pericoli is featured on Friday at 6:45 p.m. at Scuola Holden with The Architecture of Poetry.

What do architecture and poetry have in common?

“Poetry is nothing but manufacture, and to know this you only have to look at its etymology, poièo in ancient Greek means to make, to create, to construct. Poetry is the strongest and most constructive act there is, it means putting words in a sequence, one after the other. Architecture in turn is modeling space, it has to do with relationships, spaces, voids and shadows, all things in common with poetry.”

So can we say that they are the same thing?

“There is a zone where all decisions, compositional ideas do not yet take the form of a specific discipline. It is the creative potential to which architecture, poetry, music and writing belong. Only later can each of us give these ideas and insights a well-defined form.”

Let’s talk about the architecture of cities. How is it possible to unearth their poetic soul?

“At first I thought that cities were agglomerates of buildings built very close to each other, and that this was purely for a reason of utility. I first found poetry while living in New York, it was a bit like when you fall in love with a person, it happens but you can’t explain why.”

Did you find the poetry you were looking for in Turin?

“When I arrived in Turin I found an unexpected and incredible energy and spirit. In a way the most similar place to New York is Porta Palazzo: it is in the center of the city, close to important and aulic institutional buildings, and yet there is an extremely real, intense mixture of life, and that reassures me. Porta Palazzo is one of those places that exist without needing to tell its story, because it communicates so much already as it is, just like New York.”

“When I arrived in Turin I found an unexpected and incredible energy and spirit. In a way the most similar place to New York is Porta Palazzo: it is in the center of the city, close to important and aulic institutional buildings, and yet there is an extremely real, intense mixture of life, and that reassures me. Porta Palazzo is one of those places that exist without needing to tell its story, because it communicates so much already as it is, just like New York.”

And what is its secret?

“Not to be self-conscious, this is the only way poetry manifests itself, otherwise it would be lost. It is also said in the film The Postman when Mario (Massimo Troisi) and Pablo Neruda (Philippe Noiret) are sitting on the seashore and Mario has just told him that he felt ‘like a boat being knocked over by your words.’ Neruda tells Mario that he has just created a metaphor. ‘No!’ replies Mario blushing, ‘Really?’ Then he adds, ‘Whatever, but it doesn’t count because I didn’t want to do it.’ ‘Wanting is not important,’ Neruda tells him, ‘images are born unintentionally.’ That’s what it means to be unaware.”

Are there other places that inspire the same feeling for you in Turin?

Are there other places that inspire the same feeling for you in Turin?

“The walks along the Po hide an unusual idea of the city, it feels like you’re in the country but you’re in the middle of the center. It is a slice of nature that creeps inside the city, this is very poetic, it allows for strange intersections in your mind. In Turin, poetry is often hidden within things you don’t expect to find in a medium-sized city.”

Do urban transformations threaten to cause that poetry to be lost?

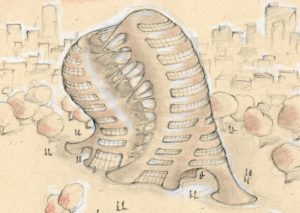

“It is wrong to think that a city must always be the same, it is like saying that a child must never grow up. Poetry lies in being able to watch and direct that growth; after all, cities are living organisms.”