Una breve intervista di Marco Lupo

1.

Per riuscire a focalizzarsi su quanto la forma e l’architettura siano presenti in un romanzo, basterebbe leggere uno stralcio a caso da un romanzo di Robert Stevenson, di Oscar Wilde, di Dickens. John Ruskin, critico d’arte del periodo Vittoriano, era convinto che gli scrittori e gli architetti fossero artigiani che lavoravano spinti dallo stesso principio: dare una forma personale al tempo e allo spazio.

L’idea delle finestre di Matteo Pericoli si riconnette alla meravigliosa tradizione letteraria e architettonica degli ultimi due secoli, estendendola in uno spazio limitato eppure infinito; lo sguardo. Matteo, come sono nate le finestre degli scrittori che hai disegnato?

Matteo Pericoli.

Sono nate, come probabilmente tutti i miei progetti, da un desiderio, da una curiosità, da una cosa piccola che poi è cresciuta. Guardando indietro, mi pare di intravedere una sorta di percorso che può quasi apparire lineare e causale, voluto. Ma se dicessi che c’era un qualcosa di programmato mentirei.

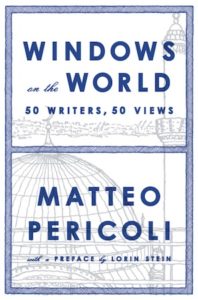

Dieci anni fa stavo traslocando da un appartamento a cui mia moglie e io eravamo affezionati. Ci avevamo vissuto per sette anni e io, nell’unica stanza da letto che fungeva anche da studio, avevo prodotto dei lavori a cui ero molto legato — su tutti Manhattan Unfurled, i due disegni di dodici metri ciascuno del profilo dell’isola di Manhattan visto dai suoi fiumi. Al momento di andarcene, a scatoloni fatti, mi voltai verso la finestra che quasi toccava il tavolo da lavoro ed ebbi un nodo alla gola, quasi di pre-nostalgia per quella vista di New York che avevo assorbito per sette anni e che non avrei più rivisto. Quella era la mia città, mi dissi, più mia di qualunque altra, e quella vista di New York unica al mondo. Così la disegnai, in grande, su un foglio di carta da pacchi, come se facendo così potessi scardinare la finestra e portare con me infisso, vetri e vista incorporata. Colpito da questo inatteso attaccamento verso un qualcosa di non completamente tangibile, iniziai a chiedere ad amici e conoscenti di dirmi delle loro finestre e di mostrarmele. Fu lì che mi resi conto che volevo raccontare la città disegnandone le viste dalle finestre. E così feci. Ma ricordo che già all’inizio sentivo il desiderio di andare oltre il disegno. Nel senso che un disegno di una bella vista, o un disegno di una vista interessante, dice molto ma non dice tutto. La serie di finestre di New York (uscite nel libro The City Out My Window: 63 Views on New York, Simon & Schuster) include un po’ di tutto: viste di conoscenti, di amici di amici, di persone note, tra cui quelle di svariati scrittori.

Quando chiesi a tutti di mandarmi un paio di paragrafi che descrivessero la loro vista, i testi degli scrittori finivano inesorabilmente per ampliare il disegno e allargarne gli orizzonti. L’anno successivo proposi quindi al New York Times di lavorare a una rubrica che sbloccasse una variabile, quella del luogo (cioè non più le viste di una città, ma da tutto il mondo), e ne fissasse un’altra, quella della tipologia di persona (cioè solo scrittori o scrittrici). Così nacque l’idea di Windows on the World: testo e linee che collaborano per raccontare come da una serie di posizioni necessariamente fisse, e aperte sul mondo attraverso un semplice buco sul muro (una sorta di camera oscura), si ottenga sia un viaggio meditativo intorno al mondo che uno specchio su cui riflettere sul nostro.

Quando chiesi a tutti di mandarmi un paio di paragrafi che descrivessero la loro vista, i testi degli scrittori finivano inesorabilmente per ampliare il disegno e allargarne gli orizzonti. L’anno successivo proposi quindi al New York Times di lavorare a una rubrica che sbloccasse una variabile, quella del luogo (cioè non più le viste di una città, ma da tutto il mondo), e ne fissasse un’altra, quella della tipologia di persona (cioè solo scrittori o scrittrici). Così nacque l’idea di Windows on the World: testo e linee che collaborano per raccontare come da una serie di posizioni necessariamente fisse, e aperte sul mondo attraverso un semplice buco sul muro (una sorta di camera oscura), si ottenga sia un viaggio meditativo intorno al mondo che uno specchio su cui riflettere sul nostro.

2.

In un tuo articolo uscito sul New York Times hai scritto:

«I grandi architetti costruiscono strutture che possono farci sentire rinchiusi, liberati o sospesi. Ci conducono attraverso lo spazio, ci fanno rallentare, accelerare o fermare per contemplare. I grandi scrittori, nel definire le rispettive strutture letterarie, fanno esattamente la stessa cosa.»

Che cos’è il Laboratorio di architettura letteraria?

Matteo Pericoli.

Nell’analizzare e spiegare strutture letterarie si ricorre spesso a metafore architettoniche. E non è certo una coincidenza. Lo scrittore è, più o meno consapevolmente, null’altro che un architetto e un ingegnere di testi, un vero e proprio costruttore. “Scrivere è riscrivere”, dicono infatti molti scrittori, riferendosi alla fatica di accostare una parola all’altra, stesura dopo stesura, revisione dopo revisione. Il Laboratorio di architettura letteraria non fa altro che prendere atto del punto di contatto tra il come percepiamo la struttura di un testo e come percepiamo la struttura di uno spazio architettonico, e sovrapporre le due discipline utilizzando principi della composizione architettonica per analizzare e poi creare dei plastici tridimensionali che siano l’interpretazione spaziale, priva di parole, di testi letterari. Ad esempio: Cos’è uno spazio? Cosa sono e cosa possono significare le sequenze di spazi di una qualche architettura? C’è (o anche: è bene che ci sia?) una gerarchia nella distribuzione dei volumi? Nel pensare ai collegamenti tra spazi, potremmo pensare anche ai collegamenti tra gli eventi di una storia, di un racconto o di un romanzo? Nel creare gli spazi o i volumi, si potrebbe pensare che ciascuno rappresenti un personaggio? In che modo sospensioni, attese, sorprese e voce narrante possono essere trasmesse spazialmente?

In breve, in architettura si ha a che fare con problemi quali idee da trasmettere, una struttura che sorregga il tutto, sequenze di spazi, funzioni, e così via. Nella scrittura e nella letteratura, le questioni sono simili, per certi versi, o comunque non molto dissimili. Perché non pensare allora di progettare un’architettura la cui struttura sia basata su un’opera letteraria?

3.

Una storia ha una forma precisa, disegnata a mente o su foglietti di carta vaganti, ha ingressi e uscite, permette di salire o di scendere, di apprezzare la luce che entra di taglio dalle finestre in sala, etc. Una storia, una volta letta – mi hai detto – può anche fare a meno delle parole. Da cosa parti per rendere quella forma intellegibile, e come fanno i tuoi allievi a spogliarsi delle parole di fronte a un libro? Per esempio, raccontami di come è nato il progetto su Gli anelli di Saturno di Sebald.

Matteo Pericoli.

Alice Munro ha spiegato tutto ciò in modo molto chiaro: “Una storia non è una strada da percorrere […] è più come una casa. Ci entri e ci rimani per un po’, andando avanti e indietro e sistemandoti dove ti pare, scoprendo come le camere stiano in rapporto col corridoio, come il mondo esterno viene alterato se lo guardi da queste finestre. E anche tu, il visitatore, il lettore, sei alterato dall’essere in questo spazio chiuso, ampio e facile o pieno di svolte e angoli che sia, pieno oppure vuoto di arredamento. Puoi tornarci più volte, e la casa, la storia, contiene sempre di più di quando l’hai vista l’ultima volta. Trasmette anche un forte senso di sé, di essere stata costruita per una sua necessità, non solo per fare da riparo o per stupirti.” (Selected Stories, 1968-1994)

Credo quindi che una storia già scritta, o un’idea di una storia ancora da scrivere, esista al contempo in un’altra forma priva di parole. Una sorta di pensiero letterario e strutturale slegato dalle parole che poi lo definiscono. Per esempio, “lui ama lei, ma lei ama un altro e lui si dispera e si uccide” è un’idea letteraria che ha trovato smisurate forme nei secoli e in varie culture. Come anche uno spazio poco illuminato con in fondo una fonte di luce è un’idea spaziale poi realizzata in mille modi diversi. Se spoglio quindi un’architettura del suo linguaggio costruttivo, cosa resta? E, allo stesso modo, se spoglio un testo delle sue parole (come peraltro accade quando si traduce), con cosa rimaniamo? Di cosa è fatta una storia? Come fa a stare in piedi?

Quando pongo queste domande durante la prima lezione, gli studenti (tutti, che siano giovani o adulti, scrittori o architetti o di qualsiasi altra formazione) mi guardano sbigottiti. Di cosa sta parlando? Cosa si aspetta da me? Non sono mica un architetto. Non sono mica un letterato, uno scrittore. Così è accaduto anche a Joss Lake, la studentessa della Columbia University che decise di rappresentare architettonicamente Gli anelli di Saturno di Sebald.

Il panico iniziale, comune a tutti, incluso me, ogni volta che parte una nuova edizione del Laboratorio, è in realtà un momento fertile durante il quale tutte le prima idee, generalmente piuttosto letterali (e non letterarie, che sono il nostro obiettivo), ci servono per mettere in discussione sia quanto profondamente si conosce il testo che il bagaglio di immaginario architettonico di ciascuno di noi.

Il bello è che poi, lavorando a ritroso, arriviamo in genere tutti al nocciolo della questione. Troviamo un elemento, un’idea strutturale e spaziale che in qualche modo sintetizza quella che era l’interpretazione iniziale del testo. Tutti viviamo di storie — sappiamo, cioè, cogliere il funzionamento di storie, testi, poesie, racconti, ecc. — e viviamo tutti, o quasi, tutti i giorni della nostra vita all’interno di strutture architettoniche, percependole in continuazione, capendole e facendole nostre col nostro corpo. Quindi sappiamo molto di più di quanto crediamo di sapere, e arriviamo insieme a un momento di epifania in cui la struttura architettonica si manifesta.

Così è accaduto anche a Joss, che ha trovato in uno “spazio alto e stretto, che riflette sia l’ampio respiro del romanzo sia il senso di intimità dell’esperienza della lettura”, la struttura architettonica che meglio racconta, senza utilizzare parole, Gli anelli di Saturno. All’interno dello spazio “è sospeso, sorretto da sostegni metallici, un percorso irregolare che sale e scende attraverso tutta la lunghezza della struttura. L’andamento del percorso è dato dalla frammentaria e sorprendente natura della narrazione, nella quale il romanzo salta da soggetto a soggetto in modi non convenzionali […] L’oscurità dello spazio è interrotta da addensamenti di lampadine luminose. Le costellazioni non sono rassicuranti; sono sconcertanti. Le luci sono appese secondo raggruppamenti imprevedibili, e si addensano in gruppi variabili. Alcune luci circondano il percorso sospeso, altre arrivano fino al pavimento sottostante. Ci sono migliaia e migliaia di luci sospese nello spazio, ma sono luci morbide che non riescono a penetrare il buio. Queste luci sono il cuore del romanzo, sono i dettagli che Sebald e il suo narratore utilizzano per ritrovare il passato. […] Non c’è un senso di stabilità. L’unica costante è il buio. […] La luce non suscita ottimismo o epifania, ma trasmette una sostanziale curiosità, che fa sì che il visitatore voglia proseguire lungo quel singolare percorso.”

Il laboratorio di architettura letteraria: www.lablitarch.com

Leggi direttamente dal sito della Libreria Luxemburg:

https://librerialuxemburg.wordpress.com/2014/11/07/tre-domande-per-matteo-pericoli/