Il grande museo vivente dell’immaginazione scritto da Matteo Pericoli ci accompagna nell’esplorazione delle architetture letterarie

di Mario Gerosa

Ogni architettura conserva in sé una storia, racconta qualcosa che sfugge all’evidente idea di funzionalità. Certo, ogni casa, edificio, palazzo o castello prima di tutto assolve alle esigenze abitative di chi ci deve vivere, e nella maggior parte dei casi risponde anche a precisi canoni tipologici. Infine rimanda alle proporzioni legate alle dimensioni dell’uomo, normate dal disegno dell’uomo leonardesco come dal Modulor di Le Corbusier.

Ma ci sono anche architetture immateriali che compongono un poliedrico universo a parte, e c’è anche una voce interiore dell’architettura, sia essa letteraria o costruita in calce e mattoni, che rimanda a una narrazione, spesso sviluppata sulla base delle sedimentazioni e delle stratificazioni delle emozioni provate dai visitatori che vi si sono succeduti.

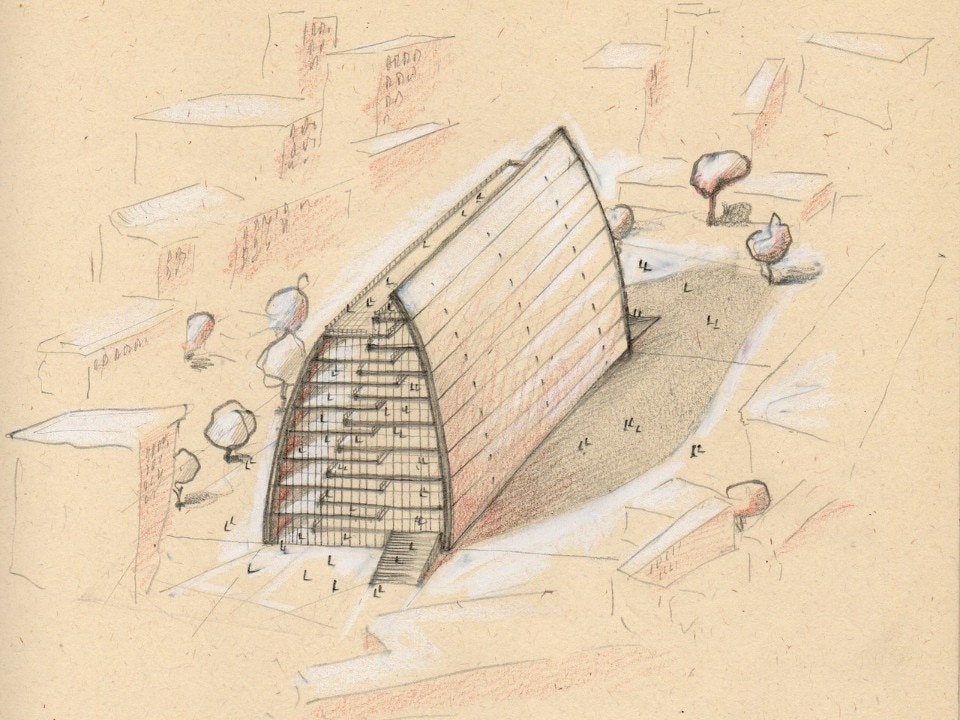

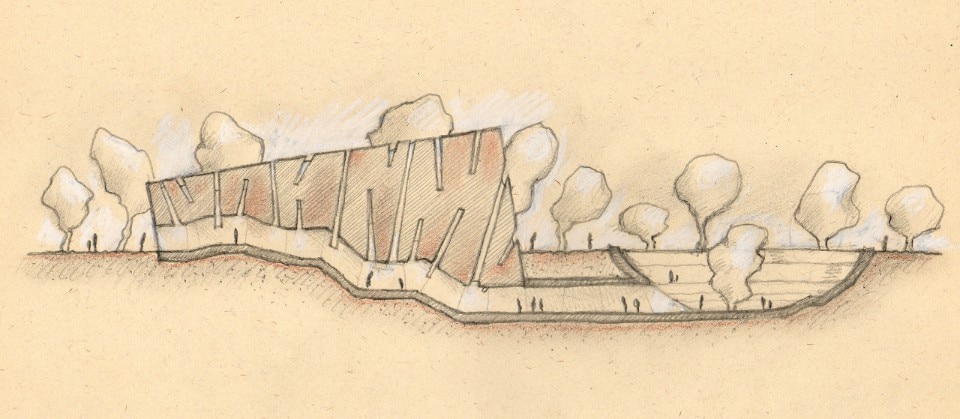

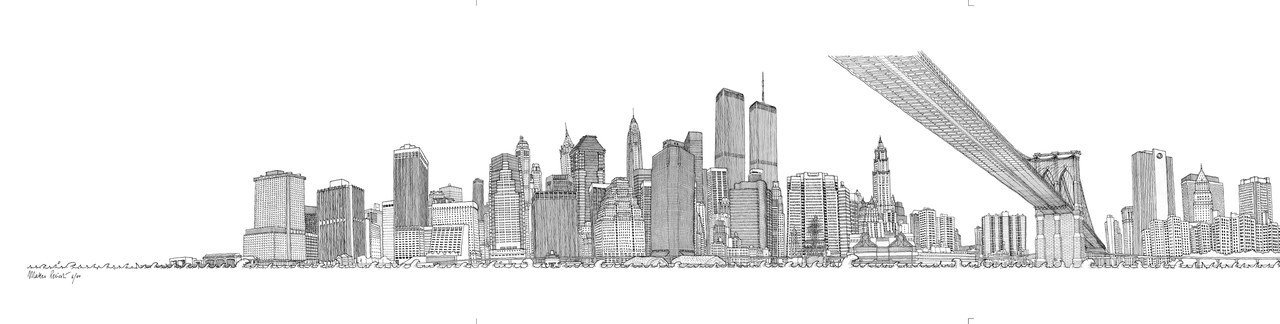

Ha fatto emergere tutti questi concetti Matteo Pericoli, architetto e disegnatore, che nel 2010 ha fondato il Laboratorio di architettura letteraria (www.lablitarch.com), “un’esplorazione multidisciplinare della narrativa e dello spazio”, un punto di riferimento importante e autorevole per gli studi in quest’ambito presentato in numerose conferenze e workshop in tutto il mondo.

Pericoli ha sistematizzato tutta una serie di pensieri e ragionamenti legati a una visione trasversale dell’arte del costruire ne Il grande museo vivente dell’immaginazione (Il Saggiatore).

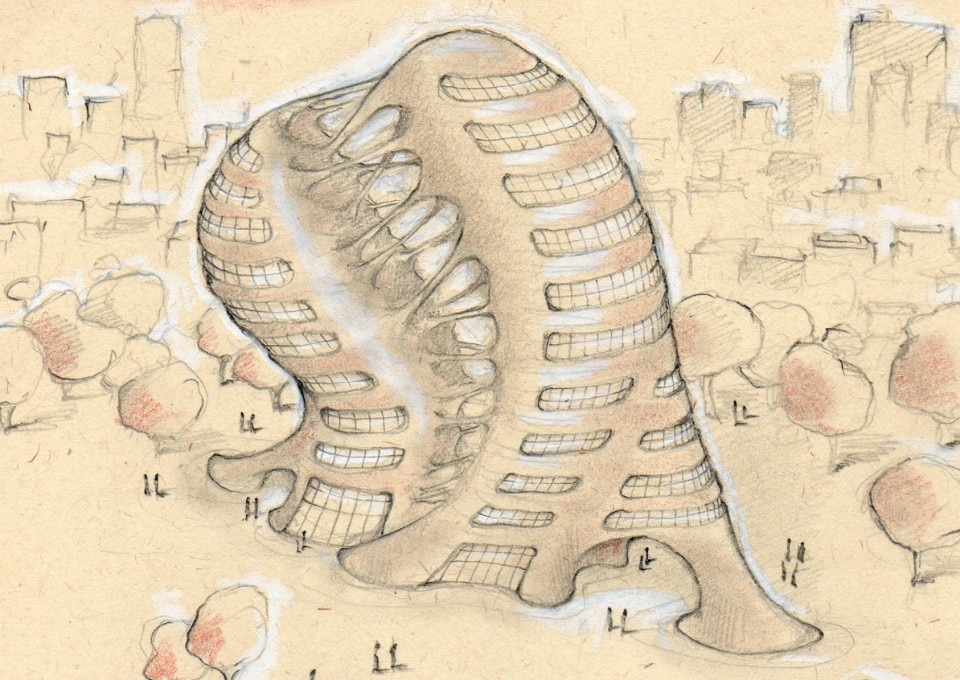

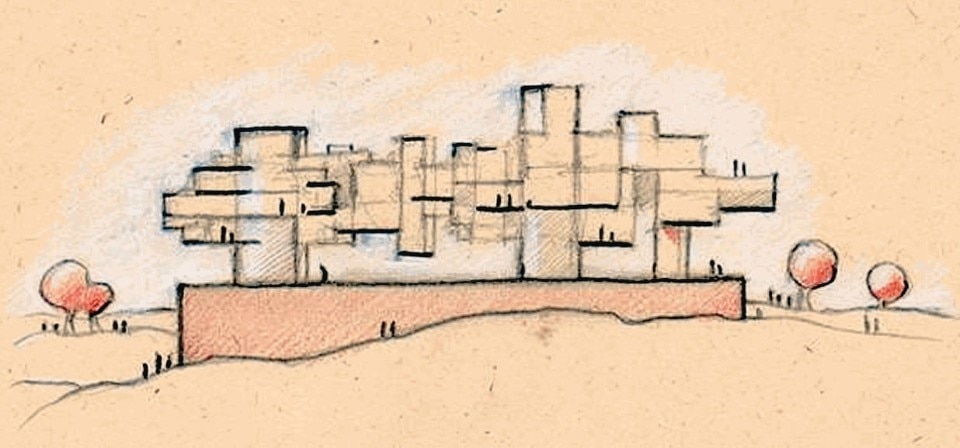

Il libro è strutturato come una visita guidata all’interno di una macro-architettura composta da molte costruzioni, a definire un ideale gigantesco complesso. Come se ci trovasse in uno spazio fisico, la trattazione procede attraverso una serie di ambienti in cui il lettore può sentirsi a proprio agio, riconoscendo una sequenza familiare: il museo di architettura letteraria concepito sulla carta da Pericoli comprende tre piani, con un ingresso, cinque sale, un salone e un cortile. Nei primi due piani il ragionamento sugli spazi prende in esame molte architetture del mondo reale, dal Pantheon al Guggenheim Museum, dal Partenone a Villa Savoye, intrecciando e intersecando considerazioni legate anche ad esempi dell’architettura letteraria. Da un confronto che si fa sempre più serrato e avvincente, emergono assonanze e affinità tra l’architettura scritta e quella costruita.

Un passo verso l’oltre

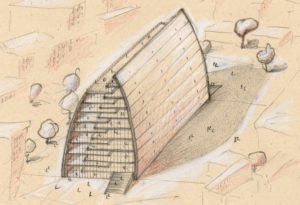

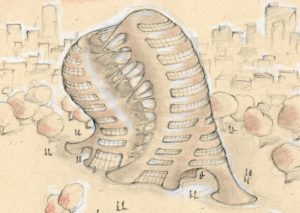

In un altro capitolo, quello del Secondo piano, ci si sposta nel territorio delle architetture letterarie, con singoli esempi dedicati alle invenzioni architettoniche di dodici grandi autori, da Calvino a Dürrenmatt, passando per Vonnegut. Più ci si addentra nella lettura, più sfumano i confini tra i due tipi di architetture, quella costruita, che per comodità, con un termine improprio, si può chiamare “architettura vera” e l’altra, quella letteraria.

“L’“architettura vera” è una curiosa espressione, nota Pericoli. “Come se ce ne fosse una “non vera”, e quindi “falsa”? “finta”? “non reale”? “intangibile”?. In fondo l’architettura sta alla costruzione come la scrittura sta alla dattilografia, o all’atto dello scrivere. L’architetto non “serve” per costruire (lo possono e lo fanno in tanti), come lo scrittore o la scrittrice non “servono” per il comporre frasi, parole, testi. C’è quindi forse l’idea —, molto condivisa e forse anche legittima — che da un lato ci sia l’“architettura letteraria”, immateriale, intangibile, forse solo il risultato di un impegno mentale o intellettuale, e dall’altro c’è l’“architettura vera”, ovvero quella costruita, tangibile, ferma, fissa, oggettiva. E che le due cose siano divise, separate. Ecco, io credo invece fortemente che, una volta che ci si abbandona all’idea che una storia è come una casa, una casa da esplorare, da abitare, dalle cui finestre vedere un mondo cambiato, che cambia, come cambiamo noi, ad ogni nuova visita e che quindi è un qualcosa di “reale”, quanto è reale il nostro esperire l’architettura, lo spazio, il movimento, le proporzioni, i cambi di livello, le salite, le discese, le aperture, il buio, la chiarezza, e così via, allora siamo pronti a leggere come la narrazione impregni tutto, sia dappertutto, e sia parte fondante dello spazio architettonico che noi leggiamo e percepiamo quotidianamente, esattamente come immagazziniamo nella mente il funzionamento di una storia o di un testo letterario in generale. Qui dobbiamo fare attenzione al fraintendimento principale: non come percepiamo e leggiamo, e quindi immaginiamo, ciò che una storia ci descrive (i suoi ambienti, i luoghi, i paesaggi, i suoi personaggi, come sono vestiti, ecc.), ma come impariamo a muoverci all’interno di quella costruzione che è il prodotto di come la storia è stata costruita (secondo noi e le nostre inclinazioni) — quindi i suoi materiali, la sua sintassi, la sua voce, la grammatica, il contesto culturale, i riferimenti su cui poggia, e così via. L’architettura letteraria ci può dare quel senso di fiducia nello scoprire con disinvoltura, e magari piacere, il racconto degli spazi architettonici, come si concatenano, come si rivelano a noi — a noi in relazione alla nostra inclinazione e alla nostra lettura — e non (o non solo) la storia di come sono venute a esistere le architetture”.

Tutti questi concetti emergono nel libro, pensato come un’avvincente promenade architetturale tra diversi tipi di costruzioni. Ma quali sono le architetture letterarie che hanno colpito maggiormente l’immaginario di Matteo Pericoli?

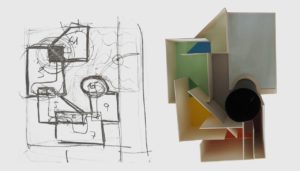

“Ho visitato un numero enorme di architetture letterarie, edifici costruiti sia dopo aver letto io i testi, e averli quindi “progettati” nella mia mente, sia dopo le letture e progettazioni fatte da altri. Quelle che mi hanno colpito di più sono forse quelle che nascondono delle intuizioni e idee la cui forma non poteva che essere espressa in quel modo, cioè attraverso l’architettura, e non con l’uso delle parole. La bellezza di questo approccio, metodo, o visione che dir si voglia (del Laboratorio di architettura letteraria), è che una volta che ci si trova dall’“altra parte”, la parte al di là delle parole, nel luogo in cui il testo è una serie di forme e spazi architettonici, quindi privo di parole, da manipolare ed esplorare con libertà e disinvoltura, si ha accesso a quello stadio, che di solito non dura che un istante, nel quale le nostre idee hanno una forma prima di avere un contenuto.

Mi viene in mente un progetto di un gruppo di studenti liceali. Stavano lavorando al racconto di Ernest Hemingway Colline come elefanti bianchi e per loro l’elemento cruciale, il fulcro attorno al quale si arrovellavano la storia, il testo, i protagonisti e la loro lettura era il peso della decisione se lei farà o non farà un intervento, una “piccola operazione”, di cui i due protagonisti discutono con fervore senza descriverne i dettagli. L’architettura di questo gruppo di ragazz* è una piazza a un livello inferiore della città, dove siamo spinti a scendere (siamo attratti dal vuoto) e su cui grava, sospeso, un enorme cubo nero, il peso della decisione, a una quota e a una posizione tale che provoca un senso sia di disagio sia di curiosità. L’idea dei due protagonisti non è presente nel progetto, e già questo mi parve bello e forte. Ma la cosa che mi colpì di più, per chiarezza, forza, eleganza e sofisticatezza di pensiero, era che i tiranti che tengono quel cubo in sospensione, tiranti di lunghezze diverse l’una dall’altra per via della posizione decentrata e asimmetrica del volume rispetto al tutto, lavorano (letteralmente lavorano) in modo diverso, alcuni sono più tesi e sottoposti a maggior tensione, altri meno. Quelle diverse tensioni rappresentano i vari momenti di tensione nel dialogo tra i due protagonisti che decisamente non funziona”.

Nel libro appare evidente che nelle architetture letterarie c’è sempre uno spiccato senso del racconto. Viene spontaneo chiedersi se questa dimensione narrativa si ritrovi anche nelle architetture costruite.

“Come ogni storia che, dal momento in cui abbandona la penna o il tavolo di chi l’ha scritta e viene lasciata andare, deve necessariamente avere una sua struttura architettonica, così ogni architettura è necessariamente impregnata di narrazione. Che ciò accada in modo consapevole o inconsapevole è irrilevante. C’è chi scrive con una forte propensione verso la progettazione architettonica del testo che sta costruendo, e c’è chi scrive lasciandosi invece guidare dal proprio istinto o mosso da chissà quali altre “forze”. Ma, alla fine, il prodotto è una struttura che dovrà bene o male “stare in piedi” per essere letta. Ribaltando la situazione, gran parte delle decisioni che gli architetti prendono, sia consapevolmente sia inconsapevolmente, sono assimilabili a quelle che deve prendere chi scrive: come concatenare in modo sensato gli spazi? Come rivelare lo spazio principale? Come utilizzare la chiarezza data dalla luce? Come creare sorprese o aspettative? Come rendere evidente o nascondere la struttura che sorregge il tutto? Come utilizzare, se si vuole, riferimenti linguistici legati al passato? (E a quale passato?). Che forma, e quindi voce, dare al tutto?”.

Resta ancora da capire in quali architetture costruite sia più rilevante la componente narrativa.

“In tutte”, afferma Pericoli. “In architettura, la “componente narrativa” è inestricabile da una qualsiasi decisione compositiva. Nel libro-museo, al Primo piano, nella Sala 3, dico: «le scelte che si fanno durante la composizione di strutture architettoniche sono qualitativamente molto simili a quelle che fa chi sta narrando una storia.»

E poi parte questo lungo elenco di (auto)domande e risposte:

«Per esempio: porre un ingresso di lato invece che al centro è una scelta narrativa, no? Sì, perché entrando nello “spazio narrativo” di lato lo percepiamo diversamente, cambia la prospettiva. Ma allora anche alzare o ingrandire una finestra è una scelta narrativa? Sì, perché in qualche modo modifichiamo il rapporto che esiste tra interno ed esterno, come anche la quantità di informazioni che possono essere “lette”. E far passare il visitatore da una stanza quadrata a una rettangolare è una scelta narrativa? Certo, perché chi cammina percepirà o un’espansione o una contrazione dello spazio (a seconda dell’orientamento del rettangolo). E decidere se arretrare o meno il fronte di un edificio rispetto alla strada dove si affaccia è una scelta narrativa? Be’, sì, perché è come se venisse esplicitata la relazione con cui quell’edificio (poi dipende da che edificio sia: una casa, una chiesa, una banca, un museo, un grattacielo) si pone nei confronti del contesto, come e quanto questa relazione la si vuole evidenziare. E la decisione se incorporare o meno un grande albero nella struttura di un edificio? È una scelta narrativa molto forte, racconta in modo chiaro quale si crede debba essere il rapporto tra manufatto e natura. E l’altezza di un muro che divide due ambienti comunicanti è una scelta narrativa? Sì, perché́ l’altezza avrà un effetto diretto su ciò che si potrà leggere o intravedere o immaginare dell’altro ambiente; in più, è un modo chiaro di dirci se si intende far percepire come concatenati o divisi i due ambienti. E l’arretrare un ingresso per far spazio a un portico? Lo si vede al piano terra nella Stanza 1 con il Pantheon; è come arretrare o posporre un inizio, una sorta di introduzione. E illuminare in modo soffuso e decidere se farlo con luce diretta o indiretta sono scelte narrative? La luce, altro materiale tra i tanti stratagemmi narrativi a disposizione di un architetto, proietta chiarezza o può illudere per eccesso o per difetto; è direttamente legata alla chiarezza espositiva. E la ripetizione di elementi strutturali pressoché uguali (come il mio ripetere “è una scelta narrativa”) in mezzo al progredire di una serie di volumi che variano è una scelta narrativa? Certo, se usata con cautela è una sorta di anafora architettonica.»