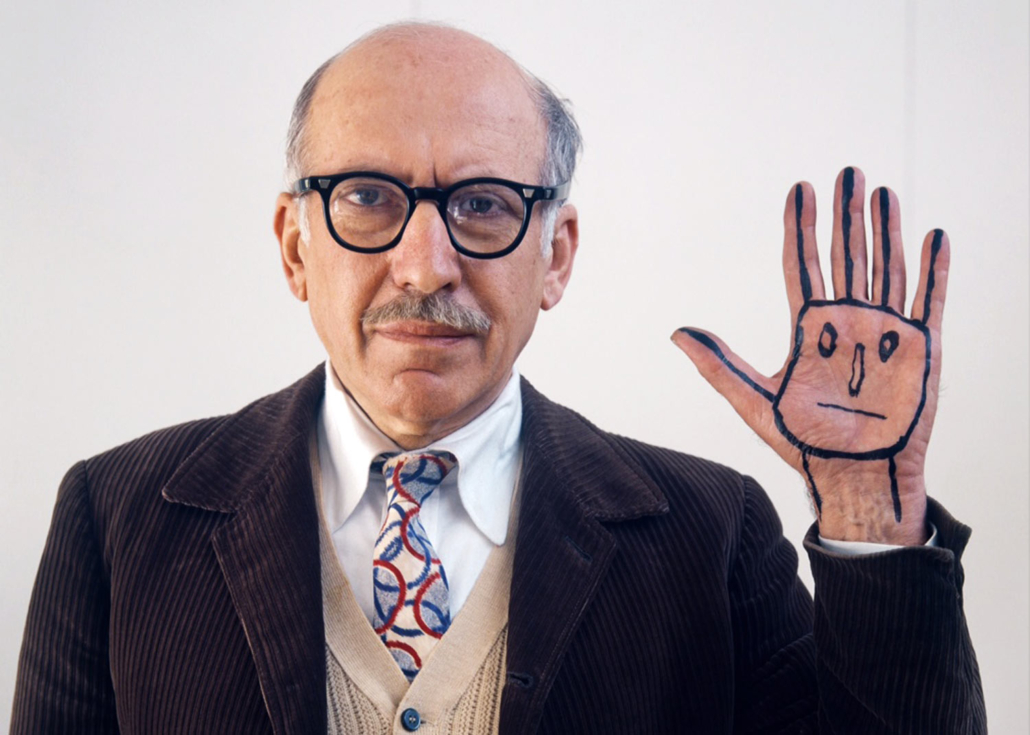

Il saggio di Matteo Pericoli

Architetto, disegnatore e autore, nel suo nuovo libro l’autore propone una vera e propria guida all’esplorazione dell’architettura letteraria

di Lara Crinò

Che l’atto del narrare sia assimilabile, metaforicamente, a quello del progettare un palazzo, un quartiere, financo una città, è qualcosa che tutti sappiamo. Lo sappiamo per averlo esperito, da scrittori dilettanti o professionisti fin da piccoli: non ci viene forse consigliato, quando ci accingiamo a mettere su carta i nostri pensieri, proprio con un’espressione che arriva dall’architettura “fai la scaletta”, come se scrivere fosse mettere pioli per salire più alto? Lo sappiamo, anche, per averlo studiato. Di cosa parlano la teoria letteraria e la semiotica, se non di come si “costruisce”, di nuovo una metafora per così dire edile, il testo?

Nel suo nuovo libro Il grande museo vivente dell’immaginazione (il Saggiatore) Matteo Pericoli, architetto, disegnatore e autore, fa però un passo avanti proponendo, come recita il sottotitolo, una vera e propria Guida all’esplorazione dell’architettura letteraria.

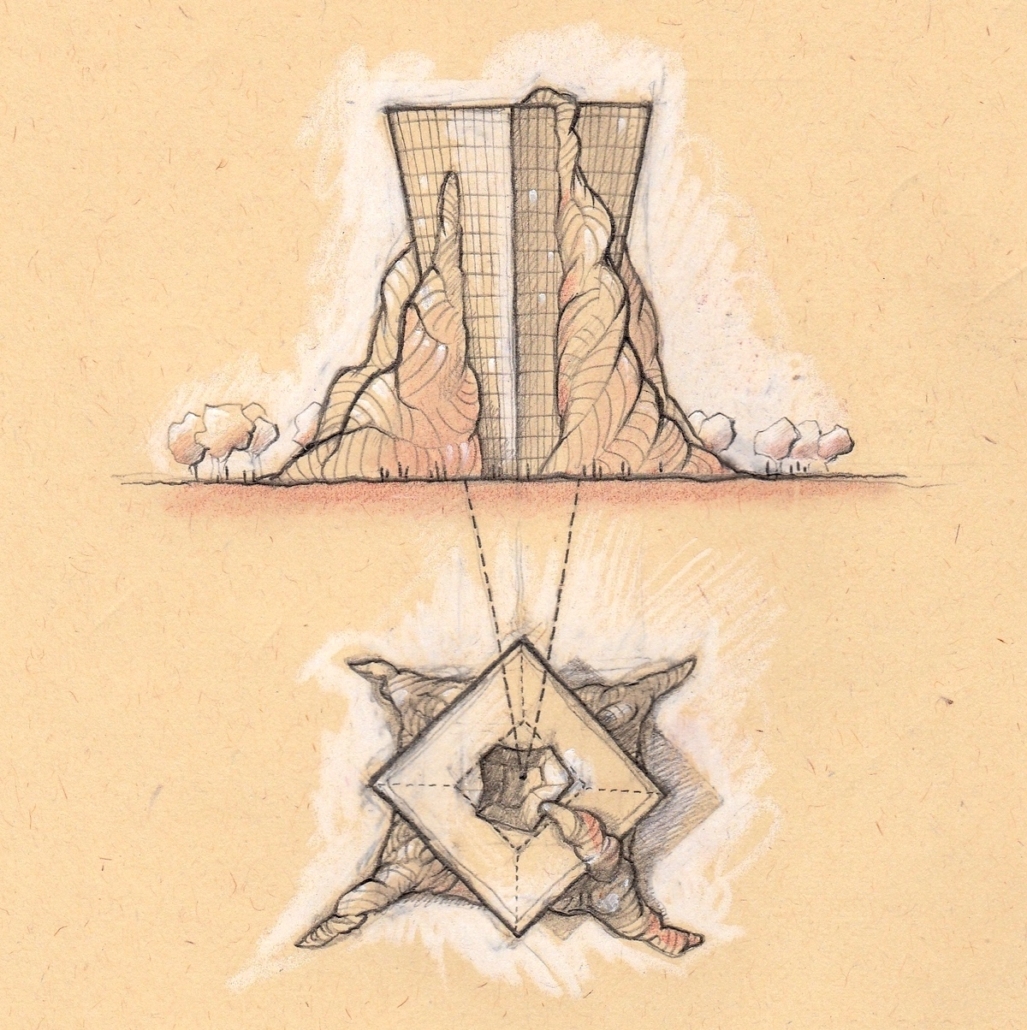

Scaturito dall’esperienza di un laboratorio con un gruppo di studenti di scrittura creativa della scuola Holden di Torino, questo saggio è un vero esperimento, a partire dal formato. Nelle prime pagine si propone infatti al lettore di affrontare la lettura come se si esplorasse un museo, con tanto di mappa, muovendosi da un «piano terra», che serve a introdurre i propositi del libro, fino a un «primo piano» e a un «secondo piano» in cui questi propositi si squadernano e vengono poi applicati a una serie di opere letterarie. La tesi di fondo proposta da Matteo Pericoli è questa: poiché quando leggiamo siamo sempre, più o meno consapevolmente, visitatori di uno spazio immaginario, allora è possibile attribuire alla nostra impressione di un certo testo una certa forma. Se possiamo esplorarne con la mente le varie parti, allora siamo in grado non solo di descriverle verbalmente ma di creare degli spazi, dei vuoti e dei pieni, che siano l’equivalente architettonico della storia che stiamo leggendo.

Non si tratta più di limitarsi a visualizzare degli scenari: anzi, chiarisce subito Pericoli, non gli interessano «le cosiddette location» di un romanzo, perché «concentrarsi su di loro, significa, in generale, perdere un’occasione». Ciò che l’autore propone è qualcosa di diverso: elaborare un’architettura che rifletta la struttura del testo. Come si fa? Per scoprirlo, bisogna salire prima di tutto fino al primo piano di questo libro museo, dove, con una carrellata storica, Matteo Pericoli spiega come ogni architettura, dalla capanna primitiva al Partenone, dalla cupola di Brunelleschi alla Villa Savoye di Le Corbusier, sia già di per sé un racconto che va interpretato.

Poi, continuando fino al secondo piano, si possono esplorare dodici interpretazioni di architetture letterarie: dodici opere che vengono trasformate in edifici. Il catalogo è variegato e interessante, tanto che a ogni buon lettore verrà voglia di leggere o rileggere i testi di cui si parla: da Cuore di Tenebra di Joseph Conrad a L’amica geniale di Elena Ferrante, da Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt a Gli anni di Annie Ernaux, ciascun’opera viene disegnata come se fosse un’installazione o un edificio. C’è anche Italo Calvino, con il suo Il barone rampante.

Sono progetti suggestivi, giochi mentali, palazzi e città ideali che si sovrappongono a quelli reali in cui viviamo e ci muoviamo. Se il gioco vi piace, è questo il messaggio, potete andare avanti da soli, accumulando nuove architetture letterarie. E scoprirete che i libri che amate sono cattedrali, umili cortili, o città invisibili. Forse, i luoghi in cui vi sentirete più a casa.

L’artista è tra i protagonisti dell’Hypercritic Poethon alla Scuola Holden

L’artista è tra i protagonisti dell’Hypercritic Poethon alla Scuola Holden «Quando arrivai a Torino trovai un’inaspettata e incredibile energia e spirito. In un certo senso il luogo più simile a New York è Porta Palazzo: si trova nel centro della città, vicino a edifici istituzionali importanti e aulici, eppure c’è una mescolanza di vita estremamente vera, intensa e questo mi rassicura. Porta Palazzo è uno di quei luoghi che esistono senza avere il bisogno di raccontarsi, perché comunicano tanto già così come sono, proprio come New York».

«Quando arrivai a Torino trovai un’inaspettata e incredibile energia e spirito. In un certo senso il luogo più simile a New York è Porta Palazzo: si trova nel centro della città, vicino a edifici istituzionali importanti e aulici, eppure c’è una mescolanza di vita estremamente vera, intensa e questo mi rassicura. Porta Palazzo è uno di quei luoghi che esistono senza avere il bisogno di raccontarsi, perché comunicano tanto già così come sono, proprio come New York». Ci sono altri luoghi che le ispirano lo stesso sentimento a Torino?

Ci sono altri luoghi che le ispirano lo stesso sentimento a Torino? Il venerdì di Repubblica

Il venerdì di Repubblica

Il grande museo vivente dell’immaginazione è pensato come un attraversamento, la visita a un ideale museo sulla creatività degli architetti e degli scrittori. “Questo non è un libro come gli altri. È un edificio”, scrive l’autore: al posto delle diverse sezioni ci sono dei piani, al posto dei capitoli altrettante sale. Arricchito di immagini, mappe e fotografie, il libro è un iconotesto, che mira a riabituare lo sguardo di chi legge all’osservazione di spazi fisici e mentali. Pericoli riflette sul rapporto tra la composizione narrativa e la progettazione architettonica, dà una lettura visiva di alcuni classici della narrativa, e propone degli esercizi di creatività narrativa. Come l’immaginazione degli scrittori, anche quella degli architetti, pare suggerire, non segue regole oggettive, ma è frutto di percezioni e intuizioni soggettive. Se ci sono “storie-che-sono-spazi”, ci sono anche “spazi-che-sono-storie”, e orientarsi nel mondo significa provare a sfogliarne le pagine: passeggiando per una città, “leggiamo intuitivamente percorsi, siamo attratti da improvvisi e ampi spazi vuoti, o dalla luce che penetra dal soffitto, o da un’enorme vetrata”. La leggibilità dello spazio è ciò che permette all’architetto di dargli una forma, componendo la superficie narrativa su cui esercitare la sua progettualità: “L’involucro dello spazio non è altro che l’insieme di tutte quelle parole, paragrafi e capitoli, espressi con il linguaggio dell’architettura e usati per articolare idee, concetti, storie e aspirazioni”.

Il grande museo vivente dell’immaginazione è pensato come un attraversamento, la visita a un ideale museo sulla creatività degli architetti e degli scrittori. “Questo non è un libro come gli altri. È un edificio”, scrive l’autore: al posto delle diverse sezioni ci sono dei piani, al posto dei capitoli altrettante sale. Arricchito di immagini, mappe e fotografie, il libro è un iconotesto, che mira a riabituare lo sguardo di chi legge all’osservazione di spazi fisici e mentali. Pericoli riflette sul rapporto tra la composizione narrativa e la progettazione architettonica, dà una lettura visiva di alcuni classici della narrativa, e propone degli esercizi di creatività narrativa. Come l’immaginazione degli scrittori, anche quella degli architetti, pare suggerire, non segue regole oggettive, ma è frutto di percezioni e intuizioni soggettive. Se ci sono “storie-che-sono-spazi”, ci sono anche “spazi-che-sono-storie”, e orientarsi nel mondo significa provare a sfogliarne le pagine: passeggiando per una città, “leggiamo intuitivamente percorsi, siamo attratti da improvvisi e ampi spazi vuoti, o dalla luce che penetra dal soffitto, o da un’enorme vetrata”. La leggibilità dello spazio è ciò che permette all’architetto di dargli una forma, componendo la superficie narrativa su cui esercitare la sua progettualità: “L’involucro dello spazio non è altro che l’insieme di tutte quelle parole, paragrafi e capitoli, espressi con il linguaggio dell’architettura e usati per articolare idee, concetti, storie e aspirazioni”. recensione di Francesco Gallo

recensione di Francesco Gallo